「ウェルビーイング」と「ウェルフェア」の違いとは?意味・概念・活用法を徹底比較

「ウェルビーイング」と「ウェルフェア」。

どちらも福祉や働き方改革、SDGsなどの文脈でよく聞く言葉ですが、意味の違いや使い方の違いを正確に説明できる人は意外と少ないかもしれません。

この記事では、両者の定義と違い、概念的な違いを明確にしながら、社会福祉や企業経営においてどう活用されているのかを整理します。

さらに、社会保障や福祉における国家制度としての役割、主体性と客観的指標から見た人生の質、権利としての幸福追求など、現代社会における注目背景や実際の導入事例、企業が取り組むメリットまで網羅的に解説します。

「なんとなく知ってる」から「ちゃんと説明できる」へ。

そんな状態を目指して、読みやすくまとめました。

ウェルビーイングとは?

ウェルビーイング(Well-being)は、「よく在る」「よく生きる」状態を表す言葉です。

心と身体が健やかで、社会的にも経済的にも満たされ、主観的な幸福と客観的な健康が融合した、自己実現に向けたバランスの取れた状態を指します。

個人の権利と主体性に基づく概念です。

一時的な感情ではなく、持続的で多面的な幸福を重視する点が他の概念との大きな違いです。

ウェルビーイングの定義と歴史的背景

「ウェルビーイング(Well-being)」の語源は、英語の「well(良く)」と「being(ある・存在する)」の組み合わせです。

これはラテン語の「bene(良い)」と「essere(在る)」に由来しており、16世紀にはイタリア語で「benessere(ベネッセレ)」として使われ始めました。

この概念は時代とともに発展し、1946年の世界保健機関(WHO)憲章では、「健康とは身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態である」とされており、この考え方が現在のウェルビーイングの基本にあります。

最近では、心の安定、経済的な安心、コミュニティとのつながりなども含めた人生の質に注目が集まっています。

これは従来の医学モデルを超えて、社会モデルを取り入れたウェルビーイングの考え方です。

HappinessやWellnessとの違い

似た言葉に「ハピネス(Happiness)」や「ウェルネス(Wellness)」がありますが、概念の違いや意味の違いを理解することが重要です。

ハピネスは一時的な感情的幸福、ウェルネスは主に身体と心の健康状態を指します。

一方でウェルビーイングは、より長期的かつ総合的な幸福の状態であり、他者との関係性や社会貢献なども含む概念です。

この違いを把握することで、各概念の適切な活用場面が見えてきます。

ウェルフェアとは?

ウェルフェア(Welfare)は、主に「福祉」や「公的支援」という文脈で使われる言葉です。

貧困や障害、病気、高齢などの理由で困難を抱える弱者を、国家制度として保護し救済する社会保障の仕組みを指します。

伝統的に受動的な支援の形式をとることが多い福祉制度です。

対象は「援助が必要な人」に限定されることが多く、この点がウェルビーイングとの根本的な違いです。

また、生活の最低保障や平等な機会の提供を主な目的としている点も特徴的です。

定義と歴史

ウェルフェアはもともと英語圏で「福祉」や「幸福な状態」を意味する言葉でしたが、社会保障制度の発展とともに「公的支援」の意味合いが強くなりました。

特に20世紀の福祉国家の発展を通じて、政府主導で弱者の保護と救済を目的とした社会保障の国家制度として確立されていきました。

国民の権利として受動的な支援を受ける制度です。

この歴史的な発展の違いが、現代の概念の違いにも影響しています。

日本でも生活保護、介護保険、障害者福祉など、多くの制度が「ウェルフェア」に該当します。

現在の福祉政策における位置づけ

現代の福祉政策では、従来の「守る福祉」から「支える福祉」への転換が求められています。

つまり、ただ受動的に与える救済ではなく、個人の主体性と自己実現を促す支援という視点です。

医学モデルから社会モデルへの転換を意味し、単なる保護から人生の質向上のための福祉へと変化しています。

この背景には、持続可能な社会保障のあり方や、多様な生き方を認める価値観の広がりがあります。

このような福祉概念の変化は、次に説明するウェルビーイングとウェルフェアの根本的な違いを理解する上で重要な視点となります。

ウェルビーイングとウェルフェアの違い

ここまでそれぞれの概念について見てきました。

ウェルビーイングとウェルフェアは、どちらも人々の「幸福」や「人生の質」に関係する概念ですが、主観と客観、主体性と受動的支援、社会モデルと医学モデルという根本的なアプローチの違いがあります。

この違いを理解することが、両概念を適切に活用するための第一歩です。

混同されやすい二つの言葉の違いを明確に整理し、実践での違いも見ていきましょう。

目的と手段の違い

ウェルフェアは「困っている弱者を保護・救済する手段」であり、社会保障の国家制度として存在します。

受動的な支援の性質をもち、福祉政策の中核を担います。

一方、ウェルビーイングは「すべての人が主体性をもって幸福に生き、自己実現を追求すること」という権利に基づく目的です。

人生の質を主観的にも客観的にも高めることを目指します。

たとえば、生活保護や年金制度はウェルフェアですが、それによって安心して暮らせる状態がウェルビーイングです。

この目的と手段の違いは、政策設計や企業の福利厚生を考える上でも重要な視点の違いとなります。

個人視点 or 社会的支援

ウェルビーイングは「自分らしく生きること」や「人生の質」を重視し、主に個人の視点に立ちます。

対してウェルフェアは「社会全体として支援が必要な人を助ける」仕組みであり、社会的な視点から構成されます。

言い換えれば、ウェルフェアは「支援の枠組み」、ウェルビーイングは「その結果としての状態」です。

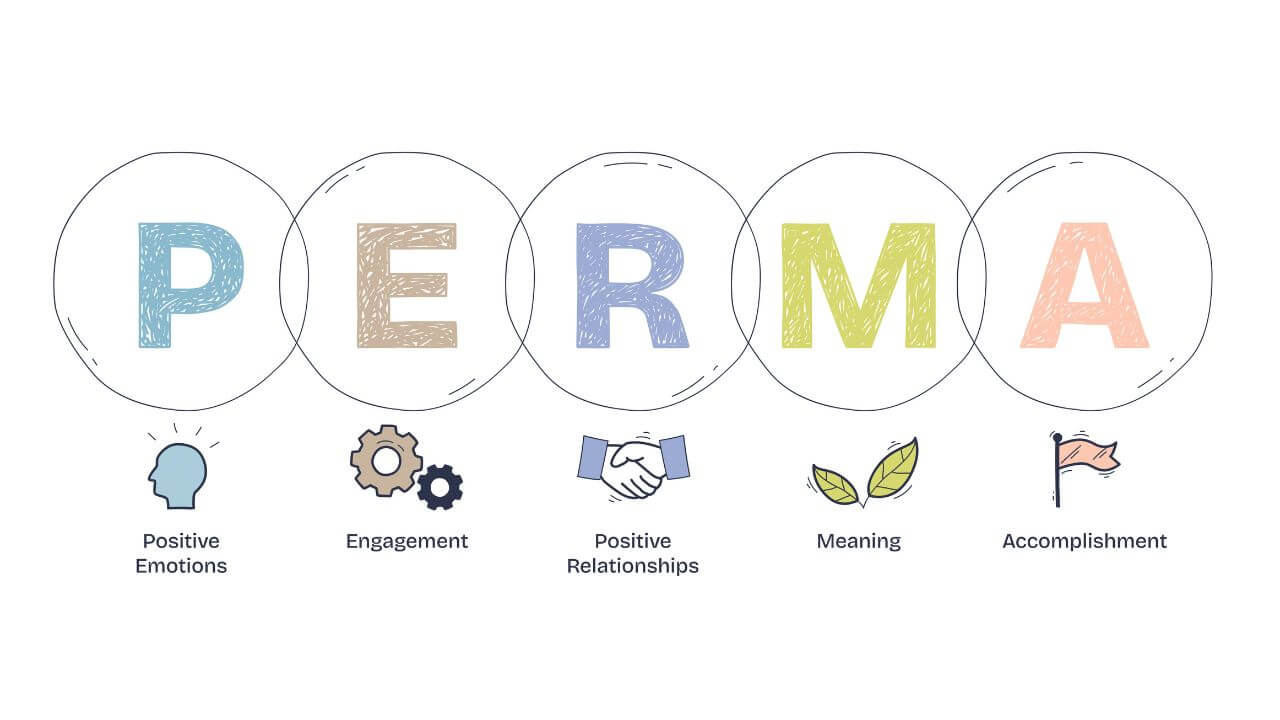

ウェルビーイングを構成する要素(PERMA理論)

ウェルビーイングは「心地よい人生の質」と自己実現を達成するための要素として、主観的幸福と客観的指標を組み合わせた「PERMA理論」が活用されます。

ポジティブ心理学の第一人者マーティン・セリグマン博士が提唱し、社会モデルに基づく主体性重視の考え方です。

PERMA理論は、個人の幸福を高めるための5つの柱で構成されており、従来の幸福理論との違いが明確に示されています。

| 要素 | 意味 |

|---|---|

| Positive Emotion | 前向きな感情(喜び、感謝、楽しさなど)を感じられること |

| Engagement | 夢中になれる活動に没頭できること |

| Relationships | 人とのつながりや支え合いがあること |

| Meaning | 人生に意義や目的を見出していること |

| Accomplishment | 目標を達成し、成長や達成感を感じていること |

これら5つの要素が満たされることで、総合的なウェルビーイングが高まるとされています。

各要素の重要度の違いは個人によって異なり、それが個人のウェルビーイング状態の違いを生み出します。

どれか一つが欠けても不満足を感じやすく、バランスが重要です。

このような理論的背景を踏まえ、次にウェルビーイングの概念が実際のビジネスシーンでどのように活用されているのかをチェックしていきます。

企業の導入メリットと成功事例

理論的な理解を深めた上で、ウェルビーイングを経営に取り入れる企業が近年増加している実態を見ていきましょう。

単なる従業員満足の向上ではなく、自己実現を促し人生の質を高めることで、生産性や離職率、人間関係などの経営指標にも直結する施策として注目されています。

従業員の権利と主体性を尊重する福祉的側面も持っています。

従来の福利厚生との違いは、より戦略的で包括的なアプローチにあります。

生産性・離職率・人間関係への影響

ウェルビーイング施策がもたらす効果は、個人の働きやすさだけではなく、企業間の成果の違いにも現れます。

企業全体の業績や組織文化にも波及し、長期的な競争力の源泉になります。

- 生産性向上:ウェルビーイングの高い社員は、低い社員と比べて生産性が高く、欠勤率も低い傾向があります。

- 離職率低下:エンゲージメントが高まり、職場への満足度が上がることで離職率が下がります。

- 人間関係の改善:職場内の信頼関係が強化され、心理的安全性が向上します。

- 権利と自己実現の尊重:従業員を保護や救済の対象ではなく、権利を持つ個人として尊重し、自己実現を支援することで、組織への帰属意識が高まります。

- 主観と客観のバランス:従業員の主観的な満足感だけでなく、客観的な成果指標も向上させる主体性重視のアプローチです。

このような組織では、社員が安心して挑戦し、意見を出し合える環境が整っていきます。

結果的にイノベーションが生まれやすく、チームの協働もスムーズになります。

企業のウェルビーイング経営事例

以下のような企業がウェルビーイング経営を積極的に取り入れ、成果を上げています。

| 企業名 | 主な取り組み |

|---|---|

| 心理的安全性の確保、柔軟な働き方の制度化、健康促進施策 | |

| 楽天 | オンラインコミュニケーションの活性化、メンタルヘルスケア |

| 積水ハウス | 社員の幸福度調査、対話を通じた改善活動 |

これらの企業は単なる制度導入にとどまらず、「社員の声に耳を傾ける文化」づくりに注力しています。

アプローチの違いは各企業の特性や課題の違いを反映したものです。

数値化されたデータと、現場の声を組み合わせた改善サイクルが、ウェルビーイング向上のカギです。

成功のカギはエンゲージメントと心理的安全性

どの企業の事例でも共通するのが、「社員の声を聞くこと」と「安心して話せる場を作ること」です。

従業員の意見を取り入れた施策と、失敗や本音を言える雰囲気が、組織のパフォーマンス向上に不可欠です。

エンゲージメントが高まることで、自発的な貢献やチーム全体の相乗効果が生まれます。

また、心理的安全性は、離職防止や職場のメンタルヘルス維持にも直結します。

記事まとめ:違いを知って、ウェルフェアからウェルビーイングへ

ウェルビーイングとウェルフェアは、どちらも「人間らしい生活」や「幸福の追求」に関わる大切な考え方です。

ウェルフェアは主に社会的弱者への受動的な保護や救済という“手段”であり、国家制度としての社会保障や福祉の形をとります。

一方ウェルビーイングは医学モデルを超えた社会モデルに基づき、誰もが主体性を持って自己実現し人生の質を高める権利を尊重する“目的”です。

この基本的な違いを理解し、実践の場での違いを認識することで、企業も個人も、より実践的な選択ができるようになります。

また、企業がウェルビーイング経営を取り入れることは、社員の満足度や健康維持にとどまらず、組織の持続的成長やイノベーション創出にもつながります。

一人ひとりの幸せを重視し、その状態を支える社会や組織のあり方を考えること。

国や地域による文化の違い、価値観の違いを尊重しながらも、普遍的な幸福の追求方法を模索することが重要です。

それがこれからの時代における、真の“福祉”の姿なのかもしれません。

- ・本コンテンツの情報は、充分に注意を払い信頼性の高い情報源から取得したものですが、その正確性や完全性を保証するものではありません。

- ・本コンテンツは一般的な情報の提供を目的としています。医療上のアドバイスや診断、治療に関しては、必ず医療従事者にご相談ください。

- ・本コンテンツの情報は、その情報またはリンク先の情報の正確性、有効性、安全性、合目的性等を補償したものではありません。

- ・本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

- ・本コンテンツで紹介しているSUGUME検査キットは、研究用であり体外診断用医薬品ではございません。