なぜウェルビーイングが現代社会に必要不可欠なのか?その本質と実践

「ウェルビーイング」という言葉を最近よく見聞きするようになったと感じていませんか?

なぜこの言葉がこれほど注目されているのでしょうか。

健康や幸福、福祉などを意味するこの言葉は、今や個人の生き方や企業経営、政策のキーワードとして急速に広がっています。

「なんとなく良いことっぽい」くらいの理解で止まっている方も多いのではないでしょうか。

本当の意味を理解している人は少ないかもしれません。

実はウェルビーイングには、個人の幸福感や感情体験を重視する「主観的ウェルビーイング」と、健康状態や収入などの統計データに基づく「客観的ウェルビーイング」という両面があります。

真のウェルビーイングを実現するには、社会的つながりと自己実現のバランスが必要不可欠です。

特にZ世代をはじめとする若い世代は、この概念に共感し、健康経営やSDGsの取り組みにも高い関心を示しています。

この記事では、ウェルビーイングの本質と、なぜ今この概念が必要とされているのかを解説します。

個人の幸福から企業経営、社会全体まで、その意義と実践方法について理解を深めていただける内容です。

企業・個人・社会それぞれの視点から、ウェルビーイングの重要性と実践のヒントを掴んでください。

ウェルビーイングとは?意味と定義をわかりやすく解説

「ウェルビーイング」という言葉、最近よく目にするけど、なぜ使われるようになったのか、実際のところ何を指しているのかよくわからない、という方も多いかもしれません。

簡単に言うと、ウェルビーイングとは「身体的・精神的・社会的に満たされた状態」を意味し、充実した人生のために必要な要素を包括した概念です。

つまり、病気がないというだけでなく、心も体も人間関係も良好で、自分らしく生きられている状態を指し、そのためには様々な要素のバランスが必要です。

また、心身の健康を基盤としながらも、従業員の満足度や生産性の向上にも着目する健康経営の考え方は、組織におけるウェルビーイング推進に必要な視点です。

一部の国ではGDW(国内総ウェルビーイング)という指標も注目され、イノベーション創出の土壌づくりにもつながっています。

ウェルビーイングの語源と基本概念

語源はイタリア語の「Benessere(ベネッセレ)」で、「よく生きる」「良い在り方」といった意味があります。

英語の「Well-being」は16世紀から使われ始めた表現で、現在では健康、教育、経済などあらゆる分野で注目され、持続可能な社会づくりに必要なキーワードになっています。

そしてこの言葉の面白いところは、「なぜ良い状態と感じるか」や「何が良い状態か」は人それぞれ違う、という点にあります。

だからこそ、ウェルビーイングは個人の価値観やライフスタイルに深く関わってくる柔軟な概念であり、一人ひとりの状況に応じたアプローチが必要なのです。

WHOの定義と健康との関係

世界保健機関(WHO)は1946年の憲章で、「健康とは、単に病気でない状態ではなく、身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態である」と定義しました。

この「完全に良好な状態」という部分に、まさにウェルビーイングの考え方が反映されています。

病気や不調がないだけでは「健康」とは言えず、人生の満足度やつながり、意味のある生活までも含めて評価されるべき、という視点が必要です。

つまり、なぜ健康だけでは不十分かと言えば、健康とウェルビーイングは密接に関係しつつも、後者の方がより広く深い概念だからと言えます。

ウェルフェア・ハピネスとの違い

なぜ混乱が生じるかというと、ウェルビーイングと混同されやすい言葉に「ウェルフェア(福祉)」と「ハピネス(幸福)」があるからです。

ウェルフェアはどちらかといえば制度的・社会的な支援を意味することが多く、「守られる」側面が強い言葉です。

一方、ハピネスは「楽しい」「嬉しい」といった感情ベースの幸福を指す傾向があります。

これに対してウェルビーイングは、「制度」や「一時的な感情」ではなく、自分らしく持続的に生きられているかどうかを重視するため、長期的な視点が必要です。

つまり、「どんなふうに生きたいか」を軸にした能動的な幸福状態。

ウェルビーイングは“結果”ではなく“生き方”そのものとも言えます。

なぜこの違いを理解することが重要かというと、ウェルビーイングに対するアプローチ方法が大きく変わってくるからです。

なぜ今、ウェルビーイングが必要とされているのか?

ウェルビーイングという言葉がここまで注目を集めるようになった背景には、社会全体の価値観の変化があります。

かつては「経済成長」や「物の豊かさ」が重視されていましたが、今では「心の豊かさ」や「自分らしさ」がより重要視されるようになっています。

なぜこのような変化が起きたのでしょうか。

収入やモノが十分にあっても、孤独や不安を抱えながら生きる人は少なくなく、物質的な豊かさとは別の充足感が必要になっています。

現代社会では、そうした「目に見えない満たされなさ」に向き合う必要があるのです。

統計データによれば、特にZ世代は仕事に意味や社会的つながりを求める傾向が強く、企業のESG評価にも注目しています。

これは従来の雇用環境では自己実現の機会が限られていたことへの反応であり、メンタルヘルスの問題や離職率の上昇といった課題を解決するためにも、新しいアプローチが必要になっています。

価値観の変化とSDGsの影響

なぜ国際的にも注目されているかというと、国連が提唱するSDGs(持続可能な開発目標)でも、「すべての人に健康と福祉を」が掲げられているからです。

この「福祉(Well-being)」というキーワードが象徴するように、世界的に「経済成長」だけでなく「人の幸福」や「生活の質」への注目が高まり、バランスのとれた発展が必要とされています。

企業もまた、利益の追求だけでなく、従業員や地域、社会全体のウェルビーイングをどう支えるかが問われる時代になっています。

SDGsの枠組みの中で、客観的ウェルビーイングを測定する統計データの重要性も増しており、幸福感や心身の健康状態を組織戦略に組み込むことが、イノベーションの源泉として認識されるようになりました。

感情面でのサポートも含めた包括的なアプローチが必要です。

幸福度ランキングから見える日本の課題

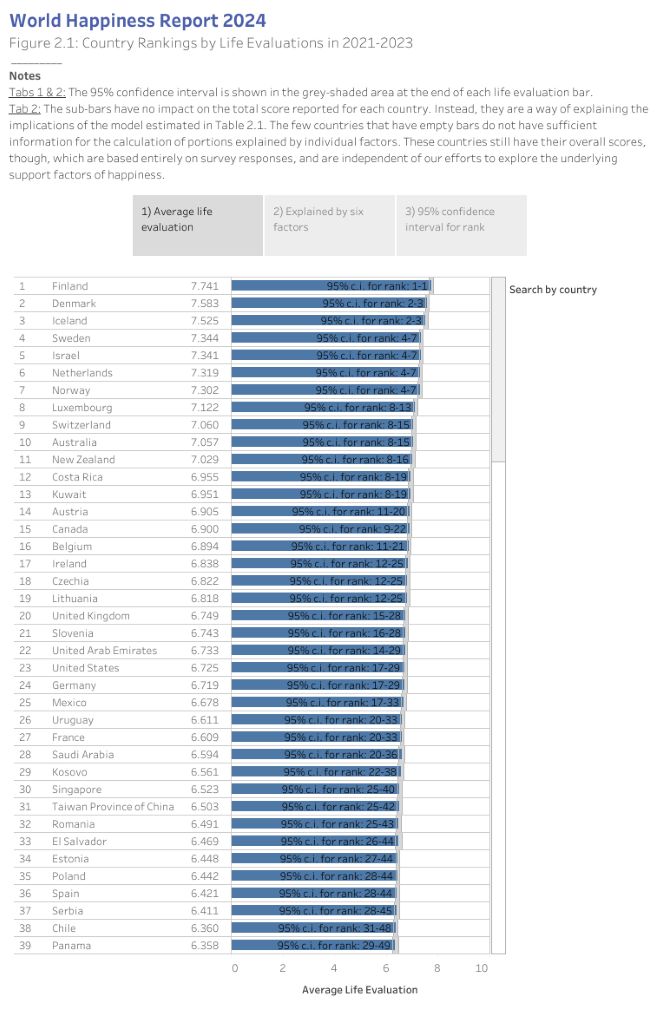

Figure 2.1: Country Rankings by Life Evaluations in 2021-2023

なぜ日本社会にウェルビーイングが必要かを示す一例として、2024年の「世界幸福度ランキング」で、日本は143カ国中51位という結果があります。

経済やインフラが整っているにもかかわらず、「人生の満足度」や「他者への寛容さ」などの項目で大きく順位を落としています。

これは、見えないストレスや孤立、働きづめの毎日が社会に根深く残っており、ワークライフバランスの見直しが必要であることの表れでもあります。

「健康寿命」は世界的に見ても高水準ですが、「幸せを感じる力」がまだまだ育っておらず、この能力を伸ばすための意識改革が必要なのかもしれません。

社会にとってウェルビーイングがなぜ重要なのか?

なぜウェルビーイングが個人の問題だけでなく、社会全体の持続性や健全性に関わる重要なテーマなのでしょうか。

現代日本が直面している課題に目を向けると、その必要性がより明確になります。

孤独・メンタルヘルス・人口減少の対策として

なぜ日本社会にとってウェルビーイングが喫緊の課題かというと、日本は高齢化と人口減少が急速に進んでいるからです。

それに伴い、独居高齢者の増加や孤立、うつ病や不安障害などの精神的な問題も深刻です。

こうした課題に向き合うには、以下のような観点での対策が必要とされています。

- 地域コミュニティの再構築による孤立の防止

- 働く世代のメンタルヘルス支援の強化

- 多世代が交流できる場づくりの促進

なぜこれらの取り組みが効果的なのかを考えると、これらすべてが、ウェルビーイングを高める社会基盤として機能するからです。

多様な働き方・生き方を支える基盤として

なぜ多様性が重要になっているかといえば、価値観が多様化する中で、「どう生きるか」「どんな働き方を選ぶか」は個人の選択に委ねられる時代になっているからです。

しかし、その選択肢を持てるかどうかは、社会の制度や環境に大きく左右されます。

ウェルビーイングを高めるには、制度面・文化面の両方で支えが必要です。

| 分野 | 必要な取り組み |

|---|---|

| 働き方 | フレックスタイム・テレワーク・副業の容認 |

| 教育 | 一律型から多様性を尊重した教育へのシフト |

| 地域 | 共助型コミュニティの形成支援 |

ウェルビーイングは一人ひとりの満足度や幸福感に留まらず、社会全体が「どうありたいか」という問いへの答えでもあります。

持続可能な社会を築くうえで、避けては通れない視点なのです。

特に、メンタルヘルスの課題に直面する今日の社会では、主観的ウェルビーイングと客観的ウェルビーイングのバランスを取ることが必要です。

離職率の低下や生産性の向上といった効果だけでなく、社会的つながりや自己実現の機会を提供することで、個人も組織も健全に成長できる環境づくりが求められています。

ウェルビーイングが企業や個人に必要とされる理由

なぜ現代では「働きがい」「生きがい」「幸せ」が、もはや個人の内面だけで完結するものではなくなっているのでしょうか。

企業も社会も、個人のウェルビーイングを支える側としての役割を担い始めています。

ここでは、個人と企業それぞれの視点から、その必要性を整理してみましょう。

個人にとっての意味:幸福感・キャリア満足

ウェルビーイングは「なんとなく幸せ」という感覚ではありません。

心身の健康、経済的な安定、良好な人間関係、仕事への満足感など、複数の要素がそろってはじめて実現されます。

そのため、人生のあらゆる場面でウェルビーイングを意識することは、自分の人生を主体的に選び、デザインする力を高めることにもつながります。

- 心身の健康を整える

- やりがいや達成感のある仕事に関わる

- つながりや感謝を大切にする

- 収入や時間の使い方に納得感を持つ

このような視点があってこそ、個人は「働かされる」のではなく「自分で生きている」という実感を持てるのであり、そのためには自己理解と主体性が必要なのです。

企業にとっての意味:生産性・人材確保・ESG

なぜ従業員のウェルビーイングを高めることが、企業にとっても戦略的な意味を持つのでしょうか。

たとえば、心身ともに健康な社員は集中力が高く、創造性や生産性も高まることがわかっています。

また、ウェルビーイングを重視する職場は、人材が定着しやすく、離職率の低下にもつながります。

| 施策 | 企業にもたらすメリット |

|---|---|

| 健康支援・柔軟な働き方 | 生産性の向上、欠勤率の低下 |

| 良好な人間関係の構築支援 | チームワークの強化、イノベーション創出 |

| 企業理念と個人の価値観の接続 | エンゲージメントの向上、人材の定着 |

さらに、ESG経営やSDGs経営の文脈でも、ウェルビーイングは重要な評価指標のひとつとされており、持続可能な企業経営には必要不可欠な要素となっています。

企業が社会課題に向き合い、持続可能な未来を見据えるうえでも、ウェルビーイングの視点は不可欠です。

健康経営の実践は従業員の心身の健康を促進するだけでなく、組織の感情風土も改善します。

Z世代を中心に広がる価値観の変化に対応し、GDWのような新しい指標も参考にしながら、ESG経営と連動したウェルビーイング施策を展開することが、これからの企業には必要です。

記事のまとめ:これからの社会に求められる「ウェルビーイング」

なぜウェルビーイングが一時の流行ではないかというと、それが私たちがこれからの社会をどう生きるかを考える基盤になる考え方だからです。

それは単に「幸せになりたい」という願望ではなく、「何が自分にとってよい状態なのか」を問い直すプロセスでもあります。

企業にとっては生産性や持続可能性の向上に、個人にとっては心身の充足や生き方の自由につながり、これからの時代に必要な視点を提供します。

そして社会全体にとっても、つながり・支え合い・多様性を受け入れる文化づくりの土台になります。

なぜ今この概念が広がっているかというと、経済成長や効率だけでは語れない時代に、私たちは「よく生きる」ことを問い直しているからです。

これからの時代を前向きに歩むために、ウェルビーイングという視点を一人ひとりが持ち、企業や社会と一緒に育てていくことが必要とされています。

統計データに基づいた客観的評価と、幸福感や感情体験を重視する主観的アプローチの両方を取り入れることで、社会的つながりと自己実現のバランスが取れた健康経営が実現します。

個人の満足度向上と組織の生産性向上、さらには離職率の低下という好循環をもたらすウェルビーイングは、これからのイノベーションの源泉となるでしょう。

- ・本コンテンツの情報は、充分に注意を払い信頼性の高い情報源から取得したものですが、その正確性や完全性を保証するものではありません。

- ・本コンテンツは一般的な情報の提供を目的としています。医療上のアドバイスや診断、治療に関しては、必ず医療従事者にご相談ください。

- ・本コンテンツの情報は、その情報またはリンク先の情報の正確性、有効性、安全性、合目的性等を補償したものではありません。

- ・本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

- ・本コンテンツで紹介しているSUGUME検査キットは、研究用であり体外診断用医薬品ではございません。